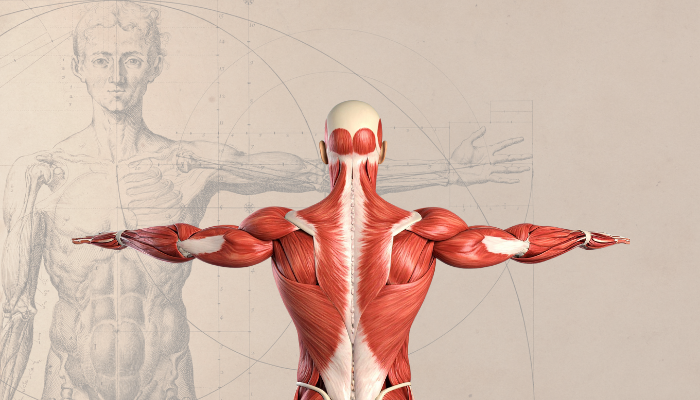

トレーナーやセラピストを志すと、多くの人が最初に気になるのは「どんなエクササイズを教えるか」「どんな手技を使うか」ではないでしょうか。けれども、その前に理解しておきたいのが 人体の設計図=解剖学 です。私たちが毎日繰り返している「立つ・座る・歩く」といった動作は、骨・筋肉・関節・神経が精巧に連携して初めて成り立っています。建築で例えるなら、骨は柱、筋肉は動力、関節は接続部分、神経は電気配線。それぞれが噛み合わなければ、どんな立派な家も崩れてしまいます。もし解剖学を知らずに指導を進めると、目の前のクライアントにとって 「なぜその動きが必要か」 を説明できません。逆に、基礎解剖を理

【プレミアムコース】足部と下肢アライメントが股関節に与える影響

-250x250.png)